TAO8ホームへようこそ

越畑ふるさと村

岡山県北部 雪が降っていると聞き、たまらず行って見たくなり越畑ふるさと村を目指し車を走らせた。

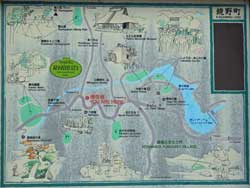

| 2010年3月29日 月曜日 岡山県北部 雪が降っていると聞き、たまらず行って見たくなり越畑ふるさと村を目指し車を走らせた。 国道313号 落合から県道?を走り国道181号に入り津山市中北上辺りのT字交差点を左折し 美作街道(農道)を走る。雨だったり晴れたり風が吹いたりとしていた。 鏡野町物産館「夢広場」を過ぎた交差点を左折し、山田養蜂場(地元では「ミコー」と云っている)手前を右折し 山田養蜂場を過ぎた突きあたりT字交差点を左折し「万葉のみち」名付けられた県道75号線に入り 万葉の歌(和歌)が彫り込まれた木碑の道案内に誘われて 苫田郡鏡野町寺和田〜真経〜大町〜岩屋を経て越畑 越畑ふるさと村に着いた。 |

||

|

県道75号線に植栽されたソメイヨシノ桜もちらほら開花していた。外気温2度 桜も梅もびっくりしているだろう。 | |

| 今ではあまり見かけない珍しい 郵便ポストが香々美川沿いの 県道392号線の傍らに立っている |

|

|

|

サンシュユの黄色い花が目立っていた。 越畑ふるさと村まで15km |

|

|

住宅の裏山に咲いているのは桜?かなぁー。 花の色は濃紅色、名前不詳です。 |

|

|

高野山真言宗 準別格本山 圓通寺 人付き合いは 思うようにいかない あの人も この人も 修行の種 一度きりの人生を どう生きるか 人生は 死ぬまで 勉強 と駐車場わきに掲げられていた。 名木百選 円通寺の寿の松(アカマツ)がある。 |

|

|

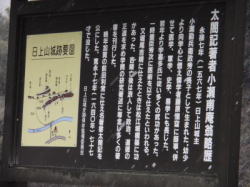

太閤記著者 小瀬甫庵翁略歴 永禄七年(一五六七年)日上山城主 小瀬勘兵衛政秀の長子として生まれた。幼少より 向学心に燃え儒学者 藤原惺窩に師事、併せて 医学、軍学、史学、易学にも長じた。 若年より宇喜多氏に従い多くの武功があった。 一時豊臣秀次に医術を以って仕えたといわれる。 又堀尾吉晴に仕えたときは松江城構築に功があった。 吉晴亡後は浪人して政治、道徳の正道を求め学問の 研究著述に専念し多くの著書を刊行した。 晩年加賀の前田利常に仕え名著書太閤記を公にした。 寛永十七年(一六四〇年) 七十七才で没した。と記す。 |

|

|

小瀬甫庵翁碑 文部大臣 与謝野 馨 と記された立派な石碑が建立されていた。 小瀬甫庵翁は、 日本国に多大な功績を残したのであろう。 |

|

|

鏡野町大町から見える泉山に雪が積もっている。 | |

|

吉井川水系 香々美川に雪解け水が流れ込んで 水量が多くある。 |

|

|

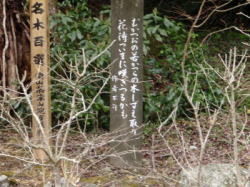

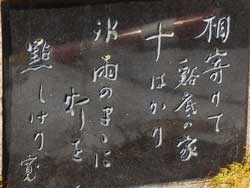

鏡野町には「万葉のみち」と名付けられ、所々に詠まれた詩を 書き込んだ木柱が建てられている。 昼は咲き 夜は恋い寝る ねぶの花 君のみ見めや わけさえに見よ 紀 女郎 |

|

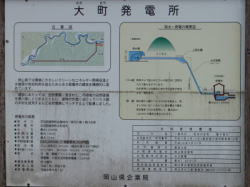

| 大町発電所 香々美川ダムから水を取り入れ水力発電している。 大町の自然環境にマッチした木造建てのようです。 最大出力 1.200KW 年間供給電力量 5.811.000KWh 一般家庭約1.600戸分 |

||

|

||

|

名木百選 宗重の大桂 この宗重の大桂は、樹齢七百年の巨木でしたが 慶長年間津山候森忠政が津山の鶴山に城を 築いた時にに天守の心桂に使われました。 その切り株の跡に洞を形成し、再び芽が出て 成長して今日の形になったと言われています。 津山城の建物は、現在ありませんが、立派な石垣と 桜の名所で有名です。と記されている。 |

|

|

赤紫色に色づいているのは桂の花なのかなぁー。 樹高があるのでコンパクトデジカメではアップできない。 |

|

|

むかつおの若かつらの木しずえ取り 花待ついまに嘆きつるかも 作者不詳 |

|

|

県道75号線は、離合が難しい所もある。 | |

| 岩谷神社の鳥居 苫田郡鏡野町岩谷 安政四年丁巳年 安政四年⇒1857年 西暦年を60で割って57が余る年が丁巳の年なる。 この鳥居は150年以上前に建立されたものです。 |

||

|

|

|

|

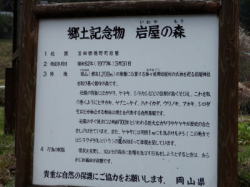

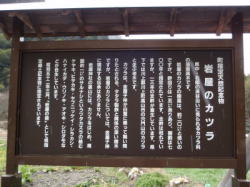

郷土記念物 岩屋の森 1. 位 置 苫田郡鏡野町岩屋 2. 指定年月日 昭和52年(1977年)3月31日 3. 特徴 泉山(いずみやま標高1209m)の東麓に 位置する香々美郷岩屋村の氏神を祀る 岩屋神社を取り巻く鎮守の森です。 社殿の背後にはカツラ、ケヤキ、シラカシなど の巨樹が高くそびえ、これを取り巻くように ヒサカキ、ヤブニッケイ、ハナイカダ、ウリノキ アオキ、シロダモなどが林立する樹林は 郷土を代表する自然景観です。 社殿のすぐ後方には樹齢700年といわれる カツラやケヤキが歴史の古さを しのばせています。またケヤキには 周囲1mにも及ぶサルナシ(この地方では シラクチヅルという)の蔓がのぼって 偉観を呈しています。 4. 行為の制限 現状を変更し、又はその保存に 影響を及ぼす行為をしようとするときは、 あらかじめ届出が必要です。と記されている。 |

|

|

町指定天然記念物 岩屋のカツラ 県中・北部の渓谷沿いに見られるカツラ科の 落葉高木です。岩屋のカツラの樹高は約二〇mと 低いのですが、幹回りは一五m余りあり、 樹齢は七〇〇年と推定されています。 主幹は枯れていますが、 一三本の支幹が叢生(そうせい)しています。 県下では 川上郡(2004.10.1から高梁市)川上町高山市の 穴門山のカツラと並ぶ老木です。 カツラは、金屋子神が白鷺に乗って舞い降りたとされる。 タタラ製鉄と関係の深い樹木ですが、岩屋のカツラの ついては、金屋子神に関係する伝承はありません。 岩屋神社の裏山には、カツラをはじめ、周囲約一mの サルナシというツタカズラの絡むケヤキ、ヒサカキ、 ヤブニッケイ、シラカシ、ハナイカダ、ウリノキ、アオキ、 シロダモなどが自生しています。 昭和五十二年三月「岩屋の森」として 県指定郷土記念物に指定されています。と記されている。 |

|

|

たらちねの母が園なるくわすらに 願えばきぬに 着すとうものを 作者不詳 |

|

| 紅梅が満開だ。 | ||

|

||

|

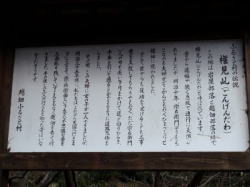

ふるさと村の伝説 権現乢(ごんげんだわ) この地は岩屋部落と越畑部落の境で 権現乢(ごんげんだわ)と呼ばれています。 昔から道幅が狭く急坂で通行に支障がありましたが、 明治十年、宗右衛門(そうえもん)となのる夫婦が どこからともなくひょっこりと越畑に現れました。 そして誰からも援助を受けることも工事を支援して もらうでもなく、ただ宗右衛門一人の力で長い年月を かけて道を切りひらき、手車を引いて通ることが できるように道路改修をしました。 その間 この夫婦に女の子が一人できましたが、 明治三十五年頃に「私たちは、これから天国へ行きます」 と言って宗兵衛面という大きな不思議な面を 三面彫り残して、 いずこえともなく越畑を去って行きました。 その後 この三人の行くえを知った者は いなかったそうです。 越畑ふるさと村と記されている。 |

|

|

権現乢から右手に香々美川ダム湖の下流に堰き止められている湖に 吉井川水系 香々美川に支流から流れ込込んでいる。 |

|

|

君が行きけ長くなりぬ山たずの 迎えをゆかむ待ちには待たじ 衣通 王 「た」の部分が木の節部分で穴があき字が消えているが 山たずであろうと思う。 |

|

|

風倒木であろう切り倒された杉の木の上に、うっすらと雪化粧。 それを見守る若き杉が成長していた。 |

|

| 越畑隧道 1969年開通、全長175m 幅員5.5m 離合はしづらいので、譲り合い精神でいこう。 越畑隧道を抜けると香々美川ダムだった。 そこは雪が降っていた。大降りになってきた。 |

越畑隧道 2017/3/12 外気温6℃ 残雪あり。 |

|

|

|

|

| 香々美川ダム 香々美川ダム湖に着いた途端に、この写真を撮った 直後に向こう岸が見えないくらい雪が大降りになってきた。 |

||

|

||

| 2017/3/12 香々美川ダム 残雪あり、晴天の青空であった。 |

||

|

||

| 垂井寛一郎先生の歌碑 昭和47年建立 |

||

|

|

|

| 2017/3/12 越畑ふるさと村のシンボル的存在の古民家の手前から遠望の角ヶ仙(標高1153m) |

||

|

|

|

|

|

|

|

越畑ふるさと村 標高600mの「越畑ふるさと村」は鏡野町最北端に位置し、1248mの花知仙、 1209mの泉山、1153mの角ヶ山などの山々に囲まれています。 またこの地は吉井川の支流「香々美川」の源にあり、香々美ダムを有する 素朴で静かな山里です。ここにはカヤ葺き民家を移築した「ふるさとの家」を 中心に、古代製鉄の「たたら記念館」「木彫陶芸の館」、研修施設「越畑ふるさとセンター」があります。さらに500人収容のファミリー型のキャンプ場や ヤマメの手づかみのできる「メダカの学校」「りんご園」 「国際交流ヴィラ」などがあり、四季折々にシャクナゲ、ドウダンツツジ、 花ショウブ、あじさい、もみじなどが香々美ダム湖畔にあでやかな姿を うつしだします。越畑ふるさと村は1974年4月に 岡山県の「ふるさと村」に指定され、翌年11月にオープンしました。 と記されていました。 |

|

| 町立越畑小学校が1976年に廃校になった跡地に小学校をイメージした2階建の「越畑ふるさとセンター」として 1991年6月に開業して平成21年(2009)4月1日に閉館している。 |

||

|

||

| 校門右手に越畑小学校の創文百周年の記念碑が建立されていた。 3レーンのプールも凍てついていた。 |

校門右手に、山本一善先生の歌碑あり | |

|

|

|

|

越畑ふるさと村のシンボル的存在の古民家 側面 萱葺き屋根の古民家に雪が舞う。 越畑ふるさと村のシンボル的存在の古民家である。 |

|

| 古民家の正面 萱葺き屋根の古民家 |

古民家の正面入口 古民家の入口に 「伝説のきこえる部屋」と 書いた木札が掲げられている。 |

裏側 雪が北風に吹かれてか?裏側の屋根に積っていた。 |

|

|

|

| 萱葺き古民家の周りの植木が丁寧に剪定されていた。 | 1988年に「ふるさと文化賞」を頂いた認定碑が設置されていた。 | たたら記念館 江戸時代〜明治初期にかけて越畑(こしわた)は、 たたら製鉄で栄えた当時の面影を模型などが 展示してあり当時を偲ぶことができます。 |

|

|

|

| 2017/3/12 | ||

|

|

|

| 古民家の向こうに角ヶ仙の雪景色 | ||

|

|

|

| 古民家から角ヶ仙登山口に向かってみる。津山市加茂町に抜ける道路は12月20日から3月31日まで通行止め | 静けさの中に、自然の造形と奥深さ、両手を広げ新鮮な心地よい空気を 胸いっぱい吸い込み「気持ちいいなぁー」 |

|

|

|

|

|

杉林の中のせせらぎに清らかな雪解け水が勢いよく流れていた。 外気温6℃ |

|

|

|

|

| 林道 美作北線を走ってみると約1km先は積雪で、その先に進むことはできなかった。 | ||

|

|

|

|

ユキヤナギ 林道 美作北線の橋のたもと渓流の川辺にヤナギ科ヤナギ属の落葉低木、 ユキヤナギが春を感じさせてくれる。  |

|

|

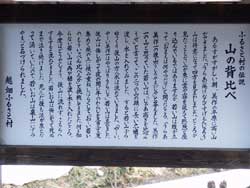

ふるさと村の伝説 山の背比べ あるすがすがしい朝、美作の平原に高い山ができました。 「うらあ(俺は)なんてすげえんじゃろう」山は得意になって四方を見まわした。ところが見たこともない山が東に雲や霧を従えて悠然と座り込んでいるでは ありませんか。若い山は腹が立って「おまえは何やつだ?」問ったところ、 「うらあ美作一の後山(うしろやま)じゃ」と答えました。 美作一の山と思っていた若い山は「じゃあ高さを比べようぜ」と言って、 この二つの山の頭に長い木樋を渡し、水を入れてみました。 すると若い山からゆっくり後山の方へ水は流れていきました。 「やーい、や〜い美作一はやっぱりうらじゃ」若い山は喜びました。 後山は悔しがって夜の間に牛のわらじを三百三十三足を集めて 頭の上に積み重ね、しばらくして「おーい若いの、もういっぺん比べんか」と 挑戦してきました。何も知らない若い山は再び樋を渡し水を入れたところ、 今度はどうでしょう、後山に流れず、こちらへするすると流れてきました。 若いお山は悔しがって死ぬまで泣き続けました。死んだ後も涙が泉となって 湧いていたので、若いお山は泉山(いずみやま)と名づけられました。 越畑ふるさと村 と記されています。 |

|

|

|

|

|

小水力発電所「香々美発電所」の改修工事が行われていた。 | |

| 猪屋の滝 ひとしきり、ふるさと村で肌をよぎる山風を楽しみ、帰りに岡山県道75号線・鏡野町岩谷辺りで、 近年に建てられたのであろう「猪屋の滝」の表示板が目についた。 田んぼの向こうに昇り龍のイメージが湧く猪屋の滝の清流が香々美川に注ぎ込んでいる。。 |

||

|

|

|

| 2017/11/14 岡山県道75号加茂奥津線 香々美川に架かる猪屋橋(昭和46年2月竣工)の近くに猪屋の滝はある。 | ||

|

|

|

|

|

|